JIPB(IF=9.3)!中科院昆明植物所研究团队首次破解四种野生树莓基因组!

研究背景

以覆盆子(R.idaeus)为代表的栽培树莓,因其果实富含抗癌活性的花青素、鞣花单宁等多酚,成为食药两用的明星作物。而野生近缘种如库页悬钩子(R.sachalinensis)与覆盆子的分类争议、西南特色野生种椭圆悬钩子(R.ellipticus)和红藨刺藤(R.niveus)的无刺栽培推广,均因基因组数据匮乏限制了其分子机制研究。本研究通过多组学整合,首次完成4种野生树莓的染色体级基因组组装,并基于125个种质的重测序数据系统解析属内系统发育关系,揭示中国野生树莓在起源、进化及果实品质调控中的核心价值,为抗逆育种与功能品种改良提供关键靶点。

研究结果

1、四种树莓属植物基因组组装及比较基因组学研究

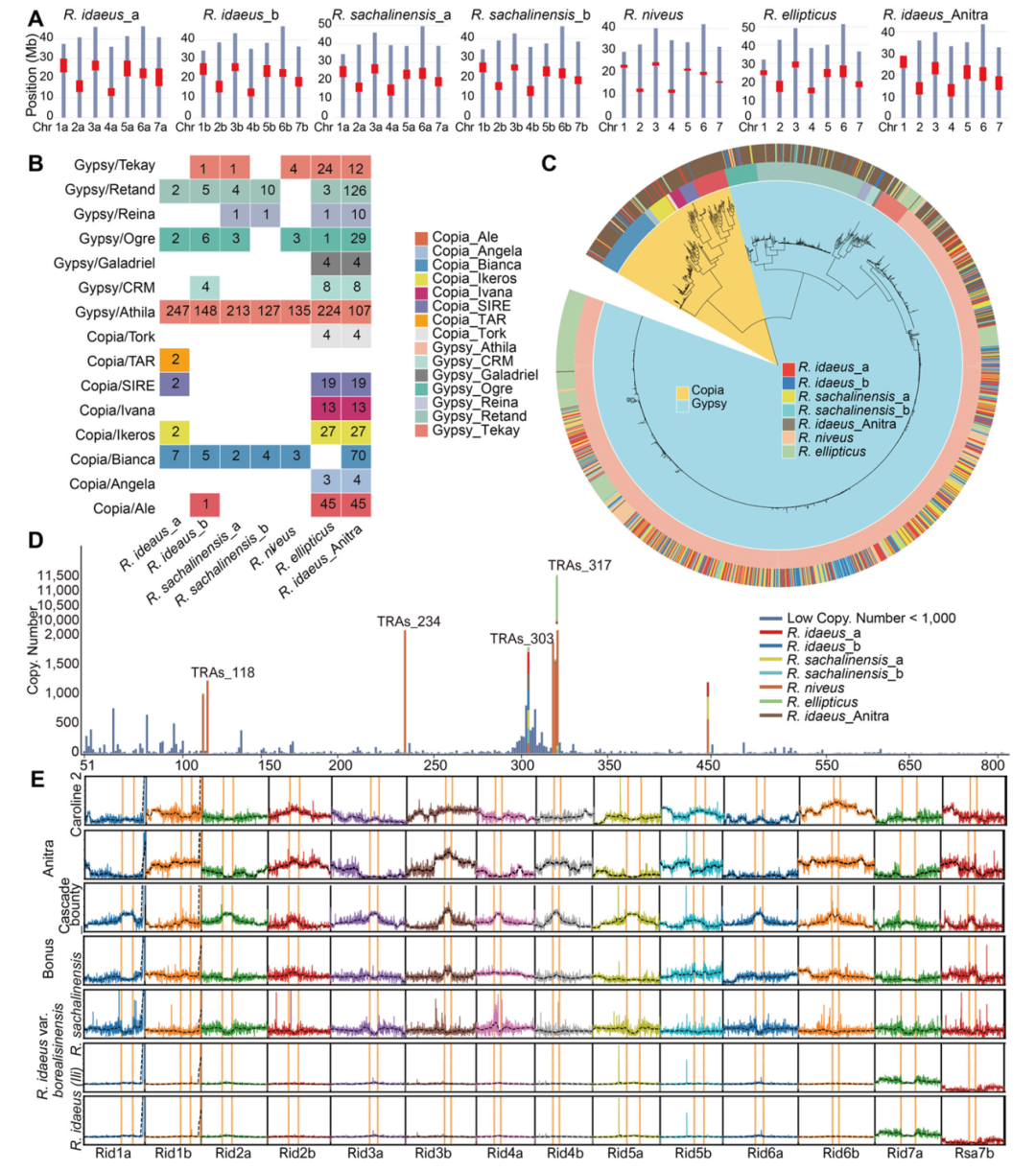

本研究首次完成了四种野生树莓(R.idaeus、R.sachalinensis、R.ellipticus和R.niveus)的高质量基因组组装,各基因组组装和注释详见表1。对于基因组组装质量,其组装序列中超过99.7%被锚定到伪染色体上,scaffold N50值高达33.86-40.79 Mb(图1A)。其中,R.ellipticus实现了无缺口的完整组装,其他三种物种的基因组仅含2-3个缺口(表1)。对于基因组的共线性与完整性,四物种组装的(亚)基因组与已发布的R.occidentalis、R.idaeus “Anitra”、R.chingii和R.corchorifolius基因组高度共线(图1B),且通过BUSCO评估,证明其基因组质量优异(表1)。此外,透过泛基因组与核心基因组分析,平均约64.0%的基因家族构成了核心基因组(图1D),四种物种分别拥有358-518个物种特异基因家族(图1E),主要富集于植物生长发育相关功能。

结合系统发育树,悬钩子属(Rubus)位于蔷薇亚科内,是蔷薇属(Rosa)、草莓属(Fragaria)和委陵菜属(Potentilla)合并分支的姐妹分支(图1F)。基于CAFE v3.0分析,R.ellipticus和R.niveus在悬钩子属进化中表现出显著的基因家族扩张(图1F)。扩张基因家族主要富集于生物合成和代谢过程,包括黄酮类和萜类相关通路,这可能与其果实的高营养价值和药用成分相关。

表1 四种中国树莓的基因组组装和注释

图1 树莓的比较基因组学和进化基因组学

2、高度杂合树莓的亚基因组分型与进化

利用SubPhaser v1.24,成功实现R. idaeus(Ili)和R. sachalinensis两种树莓的亚基因组分型,发现亚基因组A或B特异k-mer主要富集于着丝粒区域,其着丝粒序列特征可作为亚基因组分配的潜在标记(图2A-B)。此外,两物种对应的亚基因组在七条染色体上共享着大量古代基因组成分(I or i),LTR-RTs插入时间差异,揭示着不同进化起源,暗示着二者共同祖先可能曾发生过古同倍体杂交事件(图2C)。

为探究亚基因组起源与进化关系,以Fragaria vesca为外类群,从八个悬钩子物种中提取9,102个直系同源群(图2D)。通过拼接各染色体同源基因构建的七条染色体系统发育树显示五种拓扑类型:染色体1/4、2/6关系一致,3/5/7独立演化;亚基因组B与栽培种“Anitra”高度关联(除chr7外)。

基于单拷贝基因构建的9,102棵基因树揭示了“Anitra”与Ili/sachalinensis间的三种拓扑结构,并映射至两物种的七条染色体(图2E)。基因树映射显示:染色体6高度保守(反映功能约束),其余染色体重组频率差异显著;拓扑结构2(“Anitra”与Ili亚基因组B聚类)主导多数染色体(chr3/7除外)(图2E),与染色体系统发育模式一致(图2D)。综合基因组证据表明,两物种为渐渗姐妹群,野生与栽培种间存在不完全谱系分选(ILS)事件,结合分子与表型特征,可将R. sachalinensis归为R. idaeus亚种。

图2 杂合二倍体树莓的亚基因组分期与进化

3、中国悬钩子属与覆盆子的复杂进化情景

收集约80个悬钩子属物种以及17个全球分布的Rubus idaeus样本进行叶绿体与核基因组的系统发育基因组学分析(图3A)。主要结果如下:①存在着五个主要分支(Clades I-V),且主要谱系的叶绿体与核基因组拓扑结构基本一致。②R.chamaemorus在核与叶绿体系统发育中均表现出古老分化,其雌雄异株特性使其与其他亚属差异显著。③亚属Malachobatus(Clade III)为单系群,而亚属Chamaebatus、Cylaetis和Dalibardetrum的物种则在其间穿插分布,表明这些亚属间存在密切亲缘关系。④最大的亚属Idaeobatus在两种系统发育树中均呈现多系性,并分为三个明显分支(Clades I,II,IV)。

此外,透过SplitsTree网络分析,不仅确认了Clade I的两个谱系,还识别出多个混源基因型,这些基因型代表了近期杂交事件,表明地理隔离虽维持了亚洲与西方基因库的差异,但频繁基因流动导致了覆盆子复合群的网状进化(图3B)。另外,ADMIXTURE分析也揭示了地理上分散的栽培品种间的共享祖先成分,尤其在“Bonus-henricus”、“Cascade Bounty”和“Polka”中表现明显,反映了复杂的育种历史(图3C)。其中,对于“Bonus-henricus”,通过Dsuite分析可知,它是历史上覆盆子两个主要进化谱系间基因流动的关键桥梁,其基因型在两种方法中均得到一致支持(图3D)。综上,这些发现共同凸显了自然进化过程与人为因素是如何共同影响了现代覆盆子的遗传多样性。

图3 系统发育基因组不一致与杂交

4、着丝粒序列作为追溯杂交起源的进化指纹

着丝粒独特的结构组织可能在杂交事件中有效防止着丝粒序列同源化,从而保留杂交基因组中各自特有的祖先序列特征。对于着丝粒序列特征,本研究核心内容如下:①通过CentIER与Hi-C数据整合,发现五种悬钩子物种的着丝粒位置高度保守(图4A),且显著富集Gypsy/Athila(LTR-RTs)等重复元件(图4B)。②对着丝粒LTRs的系统发育分析显示,着丝粒特异性卫星DNA的组织在亲缘物种中保持着保守特征,在进化过程中发展出独特的物种特异性重复模式(图4C)。③不同悬钩子物种的卫星重复单元存在差异性富集,其中317 TRAs主要在R.niveus中积累,而在R.ellipticus中则为中等丰度(图4D)。④比对不同样本至R.idaeus(Ili)基因组,可以看出,北美与欧洲栽培品种在七条染色体上以i(B亚基因组)成分为主导,表明其共享单一祖先谱系。相比之下,中国野生种质在着丝粒区域同时保留了I与i成分(如“Cascade Bounty”),其遗传多样性远高于现代栽培品种,且后者遗传基础狭窄,亟需野生资源补充。总体而言,分析着丝粒多样性为理解基因组进化提供了新视角,并支持了野生种质在作物改良中的有效利用。

图4 覆盆子的着丝粒特性

5、树莓果实成熟过程的代谢组和转录组分析

为探究树莓的营养特征分子基础,通过广泛靶标代谢组学与转录组测序,发现R.ellipticus、R.niveus和R.sachalinensis树莓在果实成熟三个关键阶段(YF、MF1、MF2)中,MF1阶段的代谢重编程最为剧烈,表现为差异积累代谢物(DAMs)和差异表达基因(DEGs)数量显著增加,可能驱动着果实品质特征的建立(图5A)。在代谢物积累方面,三个物种在果实成熟过程中代谢物积累呈现明显差异:药用化合物(如类黄酮、酚酸、萜类、生物碱)随成熟逐渐减少,而营养代谢物(如花青素、糖类、氨基酸)则逐渐增加。这种“防御-营养”转换模式反映了果实发育的生态适应性策略。

6、影响覆盆子果实着色的代谢物和基因

花青素和类胡萝卜素是树莓果实着色的主要色素,在R.ellipticus、R.niveus和R.sachalinensis中,成熟果实的主要花青素为矢车菊素或其糖苷衍生物(图5B)。其中,R.sachalinensis成熟果实以矢车菊素和金丝桃苷为主,多样性最高;R.niveus以飞燕草素为主,呈现深紫色;R.ellipticus则特异性积累叶黄素和虾青素,这可能与黄色表型直接相关。值得注意的是,R.ellipticus尽管成熟时呈现黄色表型,但其果实中仍检测到大量花青素(图5B),表明其黄色并非由于花青素合成途径受阻,而是与花青素运输缺陷相关,具体表现为关键基因RelGST在成熟果实中表达显著下调(图5C);相反地,当瞬时过表达35S::RelGST后,其转录水平较野生型高34,195.3倍(图5F),果实颜色显著加深(图5E),主要花青素含量显著提升(图5G)。

此外,通过系统发育分析,鉴定了与功能已知花青素转运蛋白同源的GST基因(如RsaGST1、RniGST、RelGST)。加权基因共表达网络分析(WGCNA)也揭示了RelGST表达与花青素合成结构基因(如RelCHS、RelUFGT)及调控基因(如RelMYB、RelbHLH)的显著正相关(图5D),该结果也得到qRT-PCR数据的进一步支持。

图5 R.ellipticus,R.niveus,和R.sachalinensis的调控网络

研究小结

本研究通过组装四种野生树莓物种的近完整染色体尺度参考基因组,揭示了其进化历史与果实品质调控机制。泛基因组资源表明,悬钩子属中类黄酮/萜类代谢通路的扩展与果实生物活性化合物多样性密切相关。值得注意的是,着丝粒序列特征可作为亚基因组标记和进化指纹,用于追溯覆盆子的杂交起源。对125份种质资源的群体基因组分析发现,覆盆子中存在广泛的基因渗入事件,其着丝粒单倍型特征揭示了栽培品种的祖先贡献。通过整合代谢组学与转录组学,鉴定了树莓果实生物活性化合物合成的关键基因与代谢物。关键发现是,R.ellipticus的黄色表型源于GST基因介导的花青素运输缺陷。本研究深化了对中国树莓物种复杂进化模式的理解,所生成的大规模多组学数据为优质树莓育种提供了重要资源。